Von der Klimakrise fühlen sich mehr als 50 Prozent der Deutschen stark belastet. Das zeigt eine repräsentative Befragung aus dem Jahr 2023. Das Umweltbundesamt (UBA) gab daraufhin einen Ratgeber in Auftrag, der sich an Menschen richtet, die besonders besorgt sind über ihre Zukunft und über die weiteren Auswirkungen der Erderhitzung.

Sorge um Klimafolgen

Spätestens die Ahrtalflut 2021 in Folge extremer Niederschläge zeigte, dass der Klimawandel nicht nur Leib, Leben und Eigentum gefährdet, sondern auch die mentale Gesundheit der Menschen stark belasten kann. Und zwar nicht nur für direkt Betroffene, die Hochwasser, Stürme und Hitzewellen bereits erlebt haben. Vielmehr belastet die Sorge um mögliche Folgen in der Zukunft, die Klimaangst, die Psyche vieler Menschen. Auch der Berufsverband Deutscher Psychologen kam 2021 zu der Einschätzung, dass das Risiko für psychische Erkrankungen durch den Klimawandel in Deutschland steige.

Verzweifelt und frustriert

Der Ratgeber nennt zwei grundsätzliche Hebel, um das mentale Wohlbefinden zu stärken und zur Bewältigung des Klimawandels beizutragen: zum einen gesund mit den eigenen Gefühlen umzugehen und zum anderen wirksam und gemeinsam zu handeln.

Verzweifelt, frustriert, kraftlos, angewidert, verärgert, verbittert – solche Gefühle werden als unangenehm empfunden. Doch sind sie wichtige Signale darüber, was uns gerade wichtig ist oder was uns stört. Dies zuzulassen und sich darüber auszutauschen, sei der erste Schritt, „um nachhaltige Veränderungen bei sich selbst https://www.nachhaltigkeit-wissen.de/wp-admin/edit.php und im Umfeld bewirken zu können“, heißt es in der UBA-Publikation. Unangenehme Gefühle wie Ärger, Angst und Scham seien zwar belastend, könnten aber auch aktivieren und motivieren. Es könne dazu führen, „dass der Jetzt-Zustand hinterfragt wird“.

Zunächst benötigt man mehr Wissen, um informierte Entscheidungen zu treffen. Damit ist zwar die Klimakrise nicht zu lösen. Es geht ja auch erst mal darum, die eigene mentale Gesundheit angesichts derartiger Krisen zu schützen. „Sie können Workshops oder Vorträge zu Themen besuchen, über die Sie sich Sorgen machen“, so der Ratschlag. „Hier entwickeln Sie ein vertieftes Verständnis der Probleme, was Ihnen dabei hilft, die Herausforderungen realistisch einzuschätzen. Gleichzeitig lernen Sie wirksame Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme kennen.“

Aktiv sein gegen die Klimakrise

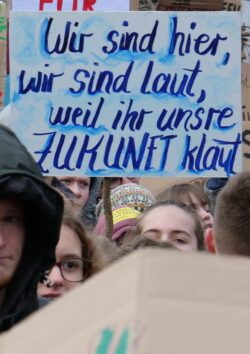

Und schließlich kommt man ins Tun, wenn man sich beispielsweise Gleichgesinnten anschließt: auf Demonstrationen, in Umweltverbänden, urbanen Garten- oder bei Kiez- bzw. Nachbarschaftsprojekten.

Oder auch, indem man beispielsweise im ländlichen Raum einen ehrenamtlichen Fahrdienst startet – wenn die Bürgermeisterin das Projekt unterstützt. „Engagement schützt vor mentalen Belastungen durch den Klimawandel.“ Aktiv sein gegen den Klimawandel sei eine große Herausforderung, die allein kaum zu bewerkstelligen ist. „Behalten Sie daher stets im Auge: In der Gemeinschaft ist diese Aufgabe leichter zu schaffen“, und viel Aktivität gegen die Klimakrise bedürfe gemeinsamer Aktionen. Zudem könne die Belastung auf viele Schultern verteilt werden. Das ergab auch die Umfrage des UBA: Dass die psychische Belastung wegen der Klimakrise umso geringer ist, je höher das kollektive Engagement, die Selbstfürsorge und je besser der Zugang zu Naturräumen.

Eine Umfrage der Marktforscher von Kantar Public im Sommer 2023 ergab, dass sich die Hälfte der Deutschen stark oder sehr stark von der Erderhitzung psychisch belastet fühlt. Von den 1.300 befragten Erwachsenen äußerten 32 Prozent „stark“ und 21 Prozent „sehr stark“. Dennoch ist das Verhalten zur Klimaanpassung eher gering ausgeprägt. Nur zwei Prozent wähnten sich durch die von der Erwärmung verursachte Belastung in ihrem Alltag beeinträchtigt.

Autor: Tim Bartels, UmweltBriefe, September 2025

Den UBA-Ratgeber für mentale Gesundheit im Klimawandel erreichen Sie unter: Ratgeber für mentale Gesundheit im Klimawandel | Umweltbundesamt

Bestellen Sie kostenlose Ansichtsexemplare der UmweltBriefe

Überzeugen Sie sich von dem hohen Praxisnutzen und Mehrwert, den die UmweltBriefe bieten. Zwei kostenlose Probehefte sind für Sie reserviert: www.walhalla.de/probeabo-umweltbriefe

So schützen Sie Ihre Psyche angesichts der Klimakrise:

-

1.

Gefühle bewusst wahrnehmen. Seien Sie allen Gefühlen gegenüber aufmerksam und zugewandt. Sprechen Sie darüber mit vertrauten Personen aus Ihrem Bekannten- oder Familienkreis.

-

2.

Eigenen Bewältigungsstrategien nachgehen. Sie haben bereits gelernt, mit negativen Gefühlen umzugehen? Dann nutzen Sie diese Erfahrungen, und legen Ihren persönlichen Methodenkasten „griffbereit“.

-

3.

Zuversichtliche Grundhaltung pflegen und Achtsamkeit praktizieren. Je öfter Sie sich auf Lösungen fokussieren, anstatt sich nur auf das Problem des Klimawandels zu konzentrieren, desto eher wird Ihnen eine zuversichtliche Haltung zur Gewohnheit. Das Besinnen aufs „Hier und Jetzt“ schützt Sie vor negativen Gedankenspiralen und ermöglicht Ihnen Ruhe und Entspannung. Achtsamkeit heißt, wahrzunehmen, was gerade passiert, ohne es zu bewerten.

-

4.

Sich handlungsorientiert informieren und weiterbilden. Wissen hilft Ihnen, wirksame Handlungsmöglichkeiten für den Klimaschutz zu identifizieren und Ihr Handeln darauf auszurichten. Lesen Sie Nachrichten, die von positiven Veränderungen handeln: z.B. goodnews.eu oder https://www.zeit.de/gute-nachrichten

-

5.

Aktiv werden und Wirksamkeit erleben. Dadurch, dass Sie etwas gegen den Klimawandel tun, sind Sie Teil der Lösung des Problems und erleben Ihre eigene Wirksamkeit, was auch die psychische Gesundheit fördert: z.B. unter https://daskannstdutun.de/konkrete-schritte/ oder unter https://www.germanwatch.org/de/20023

-

6.

Sich mit anderen zusammentun. Durch Ihr gemeinschaftliches Engagement mit anderen können Sie wirksam zur Bewältigung des Klimawandels beitragen und soziale Normen mitverändern.

-

7.

Potenziale und Grenzen eigener Einflussmöglichkeiten anerkennen. Machen Sie sich bewusst, was sie verändern können, aber auch, wo die Grenzen Ihrer Handlungs- und Einflussmöglichkeiten liegen, damit Sie sich nicht überfordern.

-

8.

Für sich selbst und für die Gemeinschaft sorgen. Ihr eigenes Wohlergehen geht Hand in Hand mit dem Wohlergehen der Menschen um Sie herum. Sie bilden das Fundament einer starken Gemeinschaft.