BGE grenzt mögliche Standorte weiter ein

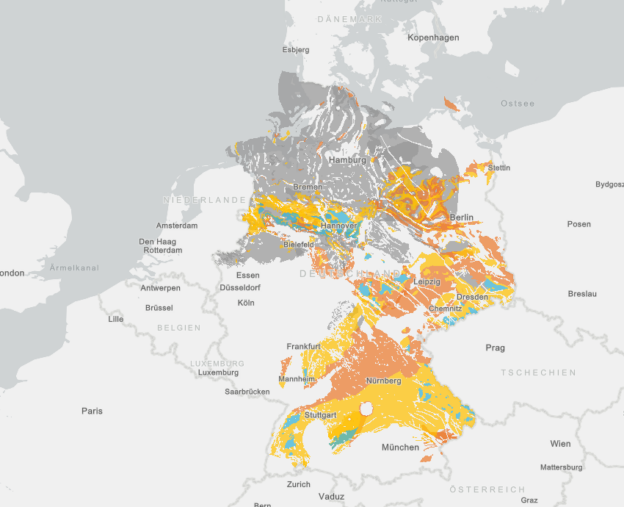

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat den Kreis der Regionen, deren Untergrund zur Lagerung des deutschen Atommülls taugen könnte, weiter eingeengt. Rund die Hälfte der Fläche von den 2020 ermittelten Teilgebieten hat die BGE anhand geologischer Kriterien als „ungeeignet “ (orange Flächen) oder „gering geeignet“ (gelb) ausgeschlossen. Noch etwa ein Viertel der Bundesfläche kommt für ein Endlager in Frage (türkise Flächen) bzw. wird gerade noch am Bildschirm bewertet (dunkelgrau, v. a. Norddeutschland).

Die grauen Flächen erhalten erst im Juni 2026 eine neue Farbe, wenn die BGE einen weiteren Arbeitsstand veröffentlicht. „Bereits jetzt wenden sich Bürger an ihre Bürgermeister oder Landräte und fragen nach“, sagt Iris Graffunder, Chefin der BGE. Die Vorhabenträgerin für die Endlager-Suche wird Ende 2027 nur noch wenige Gebiete für eine übertägige Erkundung vorschlagen.

Interaktive Karte für Kommunen

Jede Kommune kann auf einer interaktiven Karte zu ihrem Standort navigieren und nachschauen, ob der BGE sie ausgeschlossen hat bzw. ob man noch im Rennen ist. So viel steht bisher fest: Zur Gänze aus der Endlager-Suche raus sind die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland. Auch NRW und Hessen scheinen zumindest größtenteils ungeeignet, da es dort an den nötigen Gesteinsschichten aus Steinsalz, Granit oder Ton fehlt.

„Die in Türkis dargestellten Gebiete zeigen, wo die ersten beiden Prüfschritte der vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen abgeschlossen sind und die tiefergehende sicherheitsgerichtete Bewertung beginnt“, erläutert die für die Standortauswahl zuständige BGE-Bereichsleiterin Lisa Seidel. Solche Regionen finden sich auch in Baden-Württemberg und Bayern.

Geeignete Regionen in Bayern und Baden-Württemberg

In Bayern finden sich etwa für das Atommüllendlager geeignete Standortregionen im Bayerischen Wald an der Grenze zu Tschechien und in den Landkreisen Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regensburg, Schwandorf sowie zwischen Bischofsgrün und Weißenstadt im Fichtelgebirge.

Im Südwesten sind größere Flächen südlich von Baden-Baden und Gaggenau am Westrand des Nordschwarzwalds sowie nördlich Sankt Georgen im Schwarzwald und auch im Ortenaukreis um Dilgerhof herum endlagerkompatibel.

Norddeutschland: Noch viele offene Fragen

Allein in Norddeutschland ist es auf der Endlagersuchkarte noch überwiegend grau. Das meint: Dort sind große Flächen noch nicht bewertet worden. „Die grauhinterlegten Gebiete stehen noch am Anfang des Prüfprozesses, sollen aber bis Mitte 2026 auch die ersten beiden Prüfschritte durchlaufen haben, so dass dann keine grauen Flächen im Bundesgebiet mehr vorhanden sein werden“, versichert BGE-Fachfrau Lisa Seidel.

Dagegen gibt es in Niedersachsen mögliche Endlager-Regionen im Raum Braunschweig und Hannover sowie nördlich von Osnabrück. Und auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt zwischen Halle und Erfurt haben Flächen die ersten Prüfschritte bestanden, gelten also als tauglich.

Geologische Kriterien und Sicherheit

„Wir schauen uns nur die geologischen Daten an, die wir haben“, sagte BGE-Chefin Iris Graffunder gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Man gehe noch nicht vor Ort, sondern arbeite bisher noch am Bildschirm. „Je gleichmäßiger und langweiliger der Untergrund, umso besser für ein Endlager“, erklärt Graffunder. Wichtig sei, mögliche Auswirkungen von Vulkanen für die nächste Million Jahre auszuschließen. Und auch das Erdbebenrisiko spiele eine Rolle. „Überall da, wo das Gestein in Bewegung ist und sich gegeneinander verschieben kann, da wollen wir kein Endlager bauen.“

Wie geht es weiter?

Mitte 2026 will die BGE einen weiteren Zwischenstand präsentieren. Von da an soll es keine grauen, also noch nicht untersuchte Regionen in Deutschland mehr geben. Erst am Ende des Jahres 2027 will die BGE Standortregionen für die oberirdische Erkundung vorschlagen.

Diese Vorschläge prüft dann das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), das die Wissenschaft und die Öffentlichkeit beteiligt. Dann wird rausgegangen, gebohrt und gemessen. „Das sind wir nicht zuletzt den Menschen schuldig, die in den Regionen mit den Zwischenlagern leben“, sagt Bundesumweltminister Carsten Schneider. „Wir werden dafür das Standortauswahl-Verfahren optimieren. Dabei gilt es, den Kern des Verfahrens zu bewahren, insbesondere das Ziel der bestmöglichen Sicherheit.“ Den Vorschlag für eine entsprechende Gesetzes-Novelle will Schneider Anfang kommenden Jahres zur Diskussion stellen und anschließend in Kabinett und Parlament bringen.

Auch die Entscheidung über die in Frage kommenden Regionen trifft der Bundestag. Als Zieldatum für die Entscheidung über ein Endlager ist derzeit 2050 angepeilt.

Autor: Tim Bartels. UmweltBriefe Dezember 2025

Zum Navigator der BGE zur Endlager-Suche: Der Weg zu den Standortregionen : BGE Endlagersuche Navigator

Die BGE zeigt, wo die Endlager-Suche aktuell steht: Die BGE zeigt, wo die Endlagersuche aktuell steht

Bestellen Sie kostenlose Ansichtsexemplare der UmweltBriefe

Überzeugen Sie sich von dem hohen Praxisnutzen und Mehrwert, den die UmweltBriefe bieten. Zwei kostenlose Probehefte sind für Sie reserviert: www.walhalla.de/probeabo-umweltbriefe